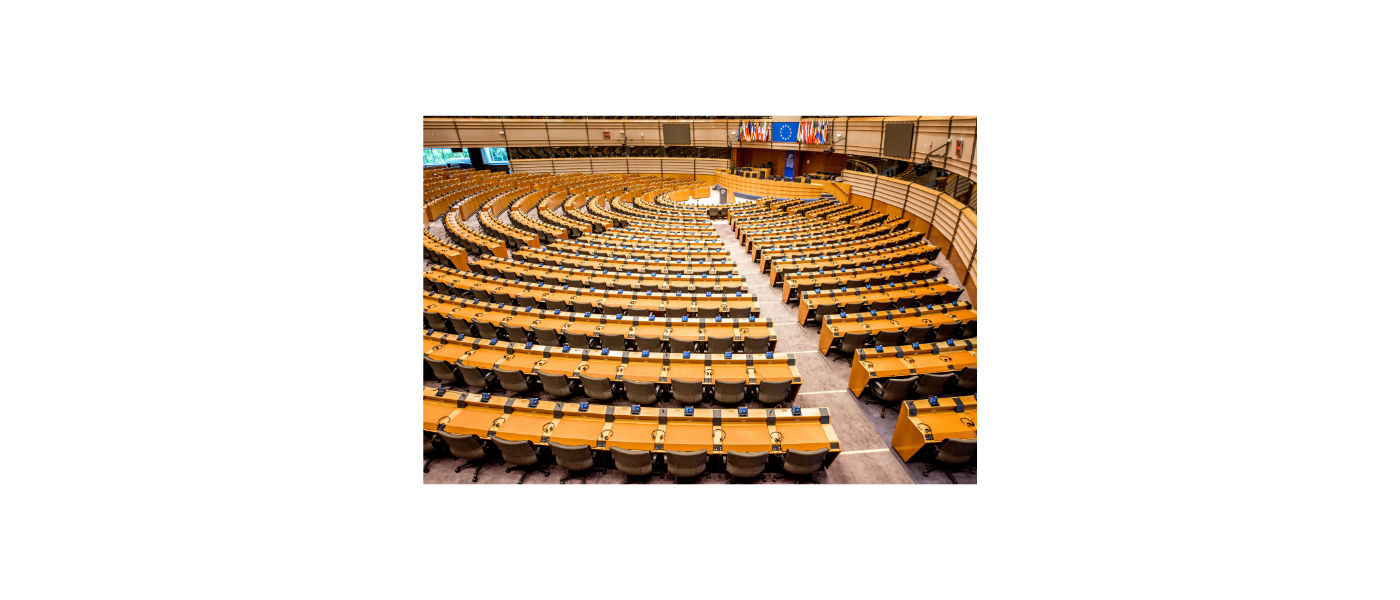

Das Europäische Parlament steht vor einer der folgenreichsten Digitalentscheidungen der letzten Jahre. Am 25. November 2025 wird über den Bericht „Protection of Minors Online“ abgestimmt. Im Zentrum steht die Forderung nach einem EU-weiten Mindestaltersrahmen von 16 Jahren für Social-Media-Plattformen. Der Bericht ist nicht unmittelbar rechtsverbindlich, sondern eine Empfehlung des Parlaments an die EU-Kommission, künftig entsprechende Gesetzesvorschläge zu unterbreiten. Der Vorschlag hat eine breite Allianz, aber auch lautstarke Kritiker.

Die Debatte über den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet gewinnt an Dringlichkeit. Eine neue Eurobarometer-Umfrage untermauert die Risiken, die mit der intensiven Nutzung von Social Media verbunden sind – von psychischen Belastungen bis zu schlechteren schulischen Leistungen [1]. Als Reaktion darauf hat der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) bereits am 16. Oktober einen weitreichenden Bericht verabschiedet [2].

Nun steht die finale Entscheidung bevor: Laut der offiziellen Tagesordnung des Parlaments ist die Debatte und Abstimmung für Dienstag, den 25. November 2025, zwischen 13:00 und 15:00 Uhr angesetzt [3].

Die Fraktionen im Detail: Zwischen Schutzauftrag und Freiheitsrechten

Eine breite, aber keineswegs einstimmige Mehrheit zeichnet sich ab. Die drei größten Fraktionen – Sozialdemokraten, Europäische Volkspartei und Liberale – bilden die tragende Säule des Vorhabens, setzen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte. Die Grünen sind gespalten, während die Fraktionen am rechten Rand auf fundamentale Opposition setzen.

S&D (Sozialdemokraten): Die treibende Kraft für “Safety by Design”

Als treibende Kraft hinter dem Bericht fordert die S&D-Fraktion unter der Führung der dänischen Berichterstatterin Christel Schaldemose einen Paradigmenwechsel. Ihr geht es nicht nur um ein Mindestalter, sondern um eine grundsätzliche Verpflichtung der Plattformen zu “Safety by Design”. Anstatt die Verantwortung auf die Nutzer:innen abzuwälzen, sollen Dienste von Grund auf sicher gestaltet sein. Konkret fordert die S&D ein Verbot der “schädlichsten Engagement-Mechanismen” wie Endlos-Scrollen und Autoplay sowie, dass die Kommission prüfen soll, ob eine persönliche Haftung des Managements bei systematischen Verstößen eingeführt werden kann [2].

EPP (Europäische Volkspartei): Schutz mit elterlicher Verantwortung

Die größte Fraktion im Parlament, die EPP, unterstützt ebenfalls ein Mindestalter von 16 Jahren, betont aber die zentrale Rolle der Eltern. Ihr Motto, formuliert von der Schatten-Berichterstatterin Dóra Dávid, lautet: „Eltern – nicht Algorithmen – sollten unsere Kinder erziehen.“ [4] Daher soll der Zugang für unter 16-Jährige nur mit elterlicher Zustimmung möglich sein. Die EPP sieht die Eltern im „David-gegen-Goliath-Kampf“ gegen übermächtige Tech-Konzerne und will sie mit klaren Regeln stärken. Zudem fordert die Fraktion ein Verbot von kommerziellem “Kidfluencing” und strengere Regeln für Glücksspiel-ähnliche Mechaniken wie Loot Boxes in Videospielen [7].

Renew Europe (Liberale): Teil eines größeren Digital-Pakets

Die Liberalen von Renew Europe rahmen das Thema als „stille Krise der öffentlichen Gesundheit“ und fordern ein umfassendes Maßnahmenpaket. Für sie ist das Mindestalter nur ein Baustein. Ihre Sprecherin Stéphanie Yon-Courtinbezeichnet süchtig machendes Design als „das Junkfood des digitalen Zeitalters“ [5]. Renew drängt die EU-Kommission, den angekündigten Digital Fairness Act zu beschleunigen, um Regulierungslücken bei süchtig machenden Designs zu schließen. Zudem unterstützt die Fraktion Initiativen zu handyfreien Lernumgebungen und fordert eine verpflichtende, aber datenschutzkonforme Altersverifikation über die kommende EU Digital Identity Wallet [7].

Greens/EFA (Grüne): Im Spagat zwischen Kinderschutz und Datenschutz

Die Grünen befinden sich in einem Dilemma. Einerseits befürworten sie strikte Regeln gegen süchtig machendes Design und Profiling, wie ihre Abgeordnete Kim van Sparrentak betont [7]. Andererseits haben sie massive Bedenken, dass Altersverifikationssysteme zu Überwachung führen könnten. Sie lehnen intrusive, schätzungsbasierte Systeme ab und fordern, dass Schutzmaßnahmen nicht zu mehr Tracking führen dürfen. Diese Zerrissenheit zwischen dem Schutz von Kindern und dem Schutz der Privatsphäre erklärt ihre gespaltene Haltung.

ECR & ID/PfE (Rechte und Konservative): Fundamentale Opposition

Die Fraktionen der Europäischen Konservativen und Reformer (ECR) und die rechte „Patriots for Europe“ (neue Fraktion) lehnen die EU-Vorschläge fundamental ab. Ihr Hauptargument ist die Subsidiarität: Erziehung sei Familiensache und gehöre nicht nach Brüssel. Kosma Złotowski (ECR) lehnt EU-weite Normen zu Bildschirmzeit oder Altersgrenzen strikt ab. Elisabeth Dieringer-Granza (PfE) warnt vor „staatlicher Überwachung“ und „Überregulierung“, die die Meinungsfreiheit einschränke und die elterliche Verantwortung untergrabe [7].

Prognose: Wie das Ergebnis wahrscheinlich ausfällt

Hinweis: Die folgende Prognose ist eine Schätzung, die auf den öffentlichen Positionen der Fraktionen und dem Abstimmungsverhalten im IMCO-Ausschuss basiert. Die tatsächlichen Zahlen können und werden abweichen.

| Lager | Geschätzte Stimmen (von Sitzen) | Prognose |

|---|---|---|

| S&D (136 Sitze) | ca. 130 Ja | Geschlossen dafür |

| EPP (188 Sitze) | ca. 160 Ja | Breite Zustimmung, wenige Enthaltungen |

| Renew (77 Sitze) | ca. 70 Ja | Hohe Zustimmung |

| Grüne/EFA (53 Sitze) | ca. 35 Ja / 30 Nein/Enthaltung | Gespalten |

| Linke (GUE/NGL) (46 Sitze) | ca. 25 Ja / 15 Nein/Enthaltung | Tendenziell dafür |

| ECR (78 Sitze) | ca. 60 Nein | Überwiegend dagegen |

| ID/PfE (84 Sitze) | ca. 70 Nein | Geschlossen dagegen |

Prognose gesamt:

Kritik bleibt: Datenschutz vs. Kinderschutz

Die schärfste Kritik kommt von Bürgerrechtsorganisationen und der Piratenpartei. Ihre Sorge: Altersverifikationssysteme könnten zu flächendeckender Datenerhebung führen und anonyme Kommunikation im Netz gefährden. Der Europaabgeordnete Patrick Breyer sprach von einer „gefährlichen Scheinlösung“, die Kinder nicht schütze, sondern alle Nutzer:innen unter Generalverdacht stelle [6].

Fazit: Ein Schritt in Richtung Regulierung – aber kein Ende der Debatte

Alles deutet darauf hin, dass das Europäische Parlament den Bericht annimmt. Doch wie die Regelung technisch umgesetzt wird, bleibt die entscheidende Frage. Zwischen Kinderschutz, Datenschutz und digitaler Freiheit zeichnet sich ein neues Spannungsfeld ab – eines, das Europa in den kommenden Jahren noch intensiv beschäftigen wird.

Quellen